Schlagwort-Archiv: Rodena Heimatkundeverein Roden e.V.

Der Martinstag (Martini)

Der 11. November ist dem ehemaligen Bischof von Tours gewidmet. Dieser Mann namens Martinus wurde um 316 in Ungarn geboren und war von 371 bis 397 Bischof. Sein Todestag war der 8. November. Die Totenmesse wurde am 11. November gehalten. [1]

Nach dem Militärdienst bei der berittenen kaiserlichen Leibgarde lebte Martin zunächst als Einsiedler. 361 gründete er bei Poitiers das erste Kloster des Abendlandes. Trotz der späteren Bischofswürde lebte er in persönlicher Besitzlosigkeit und kümmerte sich um die Sorgen und Nöte des einfachen Volkes, das ihn sehr verehrte. Seine demütige und einfache Lebensweise machten ihn zu einem Gegner des Klerus, weil dieser um seine Privilegien und Reichtümer fürchtete.

Der Frankenkönig Chlodwig (481-511) erklärte Martin, der als erster

Nichtmärtyrer als Heiliger verehrt wurde, zum Nationalheiligen und

zum Schutzherrn der fränkischen Könige, die nunmehr den Mantel

Martins in Schlachten mitführten. [3] St. Martin gilt bis heute in den

alten saarländischen Pfarreien als der 2. Schutzpatron. Der Grund

hierfür liegt in den alten Besitzrechten der Abtei Lubeln (Longeville)

in der Nähe von St. Avold.

Warum Martin in der Sage mit einer Gans in Verbindung gebracht wird, ist nicht ganz klar. Es sollen ihn Gänse verraten haben, als er sich vor seiner Wahl zum Bischof verbarg. Nach einer Legende sollen ihn Gänse bei einer Predigt gestört haben.

Schon vor der christlichen Legendenbildung feierten die Germanen im Herbst ein Wotan geweihtes Fest. In einem norwegischen Runenkalender ist dieser Tag mit einer Gans gekennzeichnet. Mit der Gans wurde symbolisch der Sommer geschlachtet und mit dem Verzehr des knusprigen Bratens übertrug sich die Fruchtbarkeit des Sommers auf den Menschen. [1]

Noch heute wird traditionell am Martinstag die „Martinsgans“ gegessen. Bereits im Mittelalter wurden die Gänse vor dem Winter geschlachtet, da der Platz in den Ställen knapp bemessen war. Zudem bot auch der Gänsebraten die letzte Gelegenheit für ein ausgiebiges Festmahl vor der damals üblichen vorweihnachtlichen Fastenzeit. [3]

Der Martinstag war nach der alten Einteilung des Jahres wahrscheinlich der Monats- und Winteranfang. Das Sprichwort „St. Martin zündet das Feuer an.“ ist auf die Zeit zu beziehen, in der die Stuben geheizt werden, was früher ohne Ofen durch das Herdfeuer geschah. [2]

Mancherorts (z. B. im Hessischen) gab es ein Schlachtfest mit Wurstbrühe, Sauerkraut und Würsten. Andernorts sind Sänger mit Laternen von Haus zu Haus gezogen, haben Lieder gesungen und dafür Äpfel, Nüsse oder anderes geschenkt bekommen.

Der Vorabend des 11. November eines jeden Jahres markierte in der früheren Zeit überall und auf dem linken Rheinufer bis zur 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts das Ende des bäuerlichen Pacht- und Ackerjahres. Ein Teil des Gesindes (Knechte und Mägde) wurde entlassen, soweit es im Winter nicht beschäftigt (und verköstigt) werden konnte. Die erneuten Einstellungen sind dann an Mariä Lichtmess (2. Februar) erfolgt. Durch die Entlassung der als Arbeitskräfte in den nächsten Monaten nicht mehr gebrauchten Menschen konnte eben der winterliche Nahrungsengpass in

der Arbeitspause ohne die nicht unmittelbar notwendigen Esser leichter überdauert werden. [1]

Das wohl bekannteste Brauchtum am Martinstag bzw. am Vorabend ist der Laternenumzug. Die Spitze bildet ein als St. Martin bekleideter Mann, der auf einem Pferd reitet und häufig von einer als Bettler verkleideten erson begleitet wird. Ihnen folgen die Kinder mit Laternen und singen Martinslieder. Am Ende des Umzugs wird die Legende von der Mantelteilung nachgespielt. Im Anschluss erhalten dann die Kinder noch die typischen Martins-Backwaren, wie die „Stutenkerle“, „Martinshörnchen“

oder „Martinsbrezel“.

Der Martinsumzug ist Teil der Lichtsymbolik, die an Allerseelen beginnt und bis Lichtmess andauert. Er hat inzwischen das traditionelle Martinsfeuer fast vollständig verdrängt, dessen Ursprung auf die germanische Wintersonnenwendfeier und das Erntedankfest zurückgeht.

Bei den evangelischen Christen ist auch der Martinstag der Tauf- und Namenstag von Martin Luther. [3]

ANMERKUNGEN

[1] Hans-Peter Ebert, Festtage zum Nachlesen (Hintergründe zu Zeit rechnung und Brauchtum), DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen

2001, Seiten 105/6.

[2] Montanus, Die deutschen Volksfeste, Volksbräuche und deutscher Volksglaube in Sagen, Märlein und Volksliedern, Nachdruck der Ausgabe von 1854 bei Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2006, Seite 55.

[3] Die wichtigsten Feier- und Gedenktage (Religiöse und nationale

Feiertage weltweit), Chronik Bertelsmann, Wissen Media Verlag,

Gütersloh/München 2009, die Seiten 64 + 65.

Die Rodener Pfarrkirche im 2. Weltkrieg

(von Walter Schmolenzky)

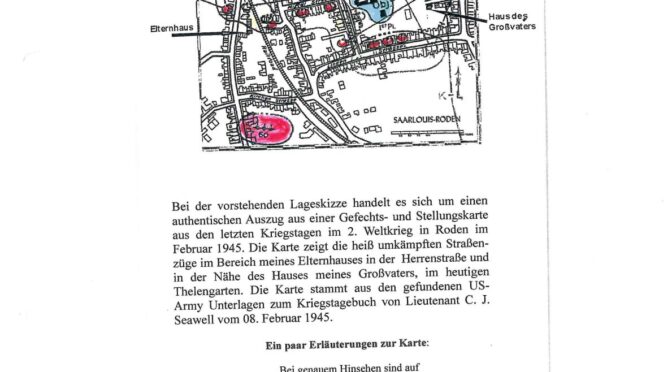

Wie schwer sich die Einnahme der Rodener Kirche in den letzten Tagen im 2. Weltkrieg gestaltete, zeigt die Lage- und Gefechtskarte sowie der eindrucksvolle Bericht von Lt. Samuel J. Tobias in einer amerikanischen Infanterie-Zeitschrift aus dem Juli 1945, die ein Rodener in Bad Mergentheim gefunden hatte. [1]

Nach dem Artikel in der vorstehenden US – Infanterie-Zeitung wurde im Februar 1945 der 104. US Infanterie- Kompanie unter Führung von Lt. E. J. Seawell der Auftrag erteilt, die Rodener Kirche in der „Zitadelle von Saarlautern“ und das strategisch wichtige südlich gelegene Gebäude (Pfarrhaus) einzunehmen und zu halten. Letzteres war militärisch insoweit von Bedeutung, als von hier die große Freifläche (Gärten und Getreidefelder, heute Thelengarten) gut überwacht werden konnte. Man wusste, dass sich Deutsche Soldaten (MG und Granatwerfer) in den oberen Räumen des Pfarrhauses und im Bereich der Empore in der Kirche aufhielten, was die Einnahme der Kirche sehr schwierig machen würde.

In den frühen Morgenstunden des 8. Febr. 1945 bezog Lt. J. Seawell zunächst mit 4 Zügen seiner Kompanie nach der Gefechtskarte die folgenden Stellungen:

I. Zug:

Einsatzraum in der Herrenstraße, und zwar in den Häusern zwischen der Prägeanstalt Redo und der Gaststätte Zum Pfälzer Hof (gelb unterlegt). In zwei Gebäuden wurden in den Fenstern im Obergeschoß je ein MG-Stand eingerichtet, die den Bereich entlang der Bahnlinie und der Rathstraße absichern sollten. Ein weiterer vorgeschobener MG-Stand bezog in der Kleinen Rahtstraße in einem Haus in der oberen Etage Stellung, um von hier den Kreuzungsbereich abzusichern (s. rote Punkte).

II. Zug:

Einsatzraum im Bereich der Kreuzungen Rath- Mittel- und Schulstraße, und zwar in den Häusern (gelb unterlegt), hier je ein MG-Stand, die die Kreuzung Schul- und Heiligenstraße absichern sollten. Ein dritter MG-Stand bezog in der Schulstraße, in der ehemalien Mädchenschule Stellung und sollte den Bereich südöstlich der Kirche absichern (s. rote Punkte). Auch hier wurden die MG-Stellungen in den Fensteröffnungen in den oberen Räumen der Häuser einge- richtet.

III. Zug:

Einsatzraum im mitteleren Teil der Lindenstraße, zwischen Kreuzung Schul- und Lindenstraße in östlicher Richtung (gelb unterlegt). Wie zuvor wurden auch hier in den oberen Räumen von drei Gebäuden je eine MG – Stellung eingerichtet (s. rote Punkte).Später sollte von hier der Zugriff auf die Kirche erfolgen.

IV. Zug:

Einsatzraum am Ellbach im Bereich der früheren Gaststätte „Zum h(ä)eiligen Josef“ Herrenstraße/ (gelb unterlegt). Gut zu erkennen die drei Mörser 60 mm als takt. Zeichen.

Am 9. Febr. 1945, gegen 7:55 Uhr, vernebelten die drei Nebelwerfer des IV. Zuges den Bereich rund um die Kirche und den heutigen Thelengarten. Unter diesem Schutz stürmten zwei Gruppen aus dem III. Zug und ein Pioniertrupp die Kirche und das Pfarrhaus. Letzteres war frei von Deutschen Soldaten. Unterstützt von schwerem Maschinengewehrfeuer und den Granatwerfern des IV. Zuges drangen sieben US-Soldaten unter Führung von Master Sergeant (Stabsfeld- webel) Max Horowitz in die Kirche ein, nachdem zuvor der Pioniertrupp die linke Eingangstür gesprengt hatte. In der Kirche befanden sich ein paar Deutsche Soldaten, wovon einer auf der Empore erschossen wurde, Die Sakristei war frei, der Rest geflohen. Später wurden die Geflohenen in der Schillesmühle festgesetzt und gefangen genommen.

Mit der Einnahme der Rodener Kirche war das letzte nennenswerte Widerstandsnest innerhalb der „Zitadelle von Saarlautern“, die im 2. Weltkrieg ein wesentlicher Bestandteil des sogenannten „Westwalles“ (auch Siegfried-Linie genannt) war, eingenommen und jeglicher Deutscher Widerstand in Roden gebrochen.

Quellen:

[1] Festschrift zur 1000 Jahrfeier 1952, S.11 ff

Sowie Gespräche mit den Zeitzeugen Fehring, Armin und Bus, Albert, Roden,

Saarwellinger Straße

Ein paar Erläuterungen zur Karte:

Zur besseren Orientierung habe ich die Lage- und Gefechtskarte koloriert, sodass sich die einzelnen Stellungen, die als takt. Zeichen gekennzeichnet sind, sich besser zuordnen lassen.

_________ . _________ ist Trupp

_________ . . ________ ist Gruppe

_________ . . . ________ ist Zug

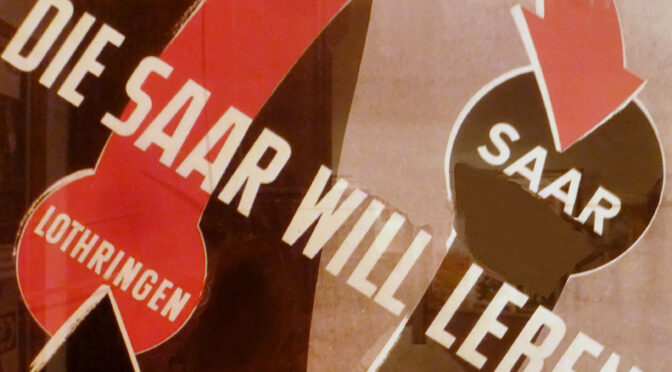

Rückblick – Ausstellung „70. Jahrestag der Volksbefragung über das Saarstatut“

Allerseelen – Eine Brücke zu den Verstorbenen

Allerheiligen – Fest des Gedenkens und der Gemeinschaft

Allerheiligen, das am 1. November begangene katholische Hochfest, steht im Zeichen des Gedenkens an alle Heiligen: sowohl der offiziell Kanonisierten als auch der unbekannten Gläubigen, die ein heiligmäßiges Leben führten. Es leitet die Zeit des Totengedenkens im November ein und ist von besonderen Bräuchen geprägt.

Das Fest betont die Gemeinschaft aller Gläubigen – der Lebenden wie der Verstorbenen. Die katholische Kirche erinnert an diesem Tag nicht nur an die offiziell heiliggesprochenen Personen, sondern auch an all jene, die ihren Glauben im Alltag still, aber konsequent gelebt haben.

Viele Menschen besuchen die Gräber verstorbener Angehöriger und die Gräber werden mit Blumen, Kränzen und Lichtern geschmückt. Die Kerzen symbolisieren die Hoffnung auf Auferstehung und die Gemeinschaft mit Gott. Es finden besondere Messen und Gebete für die Verstorbenen statt. Die Wurzeln des Festes reichen bis in die frühe Christenheit zurück:

Erste Allerheiligenfeste fanden am ersten Sonntag nach Pfingsten statt. 835 n. Chr. setzte Papst Gregor IV. das Fest offiziell im Kalender fest und im frühen 9. Jahrhundert: Verbreitung des 1. Novembers als Festtermin im Reich Karls des Großen.

Der Festtag entwickelte sich auch als Antwort auf die wachsende Zahl von Heiligen, deren individuelles Gedenken praktisch nicht mehr möglich war.

Allerheiligen verbindet so auf besondere Weise die Gemeinschaft der Gläubigen über die Grenzen von Leben und Tod hinweg und bestärkt die christliche Hoffnung, dass das Leben in Gott seine Vollendung findet.

Ein Stück Zeitgeschichte

23.10.2025 Filmvorführung zum 70. Jahrestag der Volksbefragung über das Saarstatut in der Victors Residenz Saarlouis.

Am 23. Oktober 2025 jährt sich die Volksbefragung über das Saarstatut zum 70. Mal. Dieses historische Ereignis war ein entscheidendes Kapitel für das Saarland und für Europa.

Wir nehmen dieses Jubiläum zum Anlass und laden Sie herzlich zu einer Zeitreise in die bewegten 1950er Jahre ein.

Im Mittelpunkt des Abends steht der Dokumentarfilm „Deutsch ist die Saar“. Der Film porträtiert die Jahre zwischen der Volksabstimmung 1955 und der Rückgliederung des Saarlandes an die Bundesrepublik Deutschland am 1. Januar 1957.

„Was nun?“ – Diese Frage bewegte damals die Menschen. Sie soll auch uns beschäftigen:

War das Saarstatut eine verpasste Chance für Europa?

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir diese faszinierende Frage diskutieren und die historischen Ereignisse aus heutiger Sicht betrachten.

VERLÄNGERT! Ausstellung zum 70. Jahrestag der Volksbefragung über das Saarstatut

Pressebericht Saarbrücker Zeitung 20.10.2025 Heimat und Geschichte

Ausstellung zum 70. Jahrestag der Volksbefragung über das Saarstatut

Saarlandes und die Bedeutung der Volksbefragung von 1955.