(von Walter Schmolenzky)

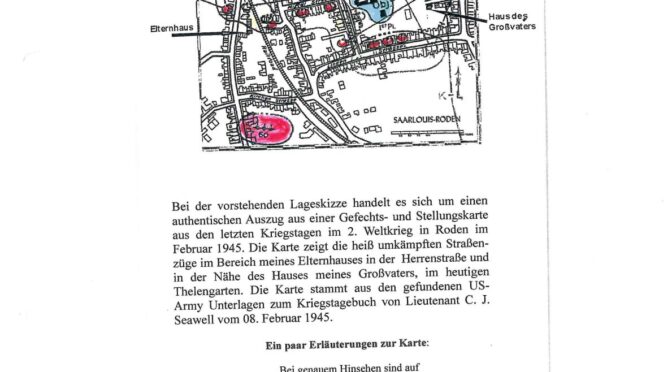

Wie schwer sich die Einnahme der Rodener Kirche in den letzten Tagen im 2. Weltkrieg gestaltete, zeigt die Lage- und Gefechtskarte sowie der eindrucksvolle Bericht von Lt. Samuel J. Tobias in einer amerikanischen Infanterie-Zeitschrift aus dem Juli 1945, die ein Rodener in Bad Mergentheim gefunden hatte. [1]

Nach dem Artikel in der vorstehenden US – Infanterie-Zeitung wurde im Februar 1945 der 104. US Infanterie- Kompanie unter Führung von Lt. E. J. Seawell der Auftrag erteilt, die Rodener Kirche in der „Zitadelle von Saarlautern“ und das strategisch wichtige südlich gelegene Gebäude (Pfarrhaus) einzunehmen und zu halten. Letzteres war militärisch insoweit von Bedeutung, als von hier die große Freifläche (Gärten und Getreidefelder, heute Thelengarten) gut überwacht werden konnte. Man wusste, dass sich Deutsche Soldaten (MG und Granatwerfer) in den oberen Räumen des Pfarrhauses und im Bereich der Empore in der Kirche aufhielten, was die Einnahme der Kirche sehr schwierig machen würde.

In den frühen Morgenstunden des 8. Febr. 1945 bezog Lt. J. Seawell zunächst mit 4 Zügen seiner Kompanie nach der Gefechtskarte die folgenden Stellungen:

I. Zug:

Einsatzraum in der Herrenstraße, und zwar in den Häusern zwischen der Prägeanstalt Redo und der Gaststätte Zum Pfälzer Hof (gelb unterlegt). In zwei Gebäuden wurden in den Fenstern im Obergeschoß je ein MG-Stand eingerichtet, die den Bereich entlang der Bahnlinie und der Rathstraße absichern sollten. Ein weiterer vorgeschobener MG-Stand bezog in der Kleinen Rahtstraße in einem Haus in der oberen Etage Stellung, um von hier den Kreuzungsbereich abzusichern (s. rote Punkte).

II. Zug:

Einsatzraum im Bereich der Kreuzungen Rath- Mittel- und Schulstraße, und zwar in den Häusern (gelb unterlegt), hier je ein MG-Stand, die die Kreuzung Schul- und Heiligenstraße absichern sollten. Ein dritter MG-Stand bezog in der Schulstraße, in der ehemalien Mädchenschule Stellung und sollte den Bereich südöstlich der Kirche absichern (s. rote Punkte). Auch hier wurden die MG-Stellungen in den Fensteröffnungen in den oberen Räumen der Häuser einge- richtet.

III. Zug:

Einsatzraum im mitteleren Teil der Lindenstraße, zwischen Kreuzung Schul- und Lindenstraße in östlicher Richtung (gelb unterlegt). Wie zuvor wurden auch hier in den oberen Räumen von drei Gebäuden je eine MG – Stellung eingerichtet (s. rote Punkte).Später sollte von hier der Zugriff auf die Kirche erfolgen.

IV. Zug:

Einsatzraum am Ellbach im Bereich der früheren Gaststätte „Zum h(ä)eiligen Josef“ Herrenstraße/ (gelb unterlegt). Gut zu erkennen die drei Mörser 60 mm als takt. Zeichen.

Am 9. Febr. 1945, gegen 7:55 Uhr, vernebelten die drei Nebelwerfer des IV. Zuges den Bereich rund um die Kirche und den heutigen Thelengarten. Unter diesem Schutz stürmten zwei Gruppen aus dem III. Zug und ein Pioniertrupp die Kirche und das Pfarrhaus. Letzteres war frei von Deutschen Soldaten. Unterstützt von schwerem Maschinengewehrfeuer und den Granatwerfern des IV. Zuges drangen sieben US-Soldaten unter Führung von Master Sergeant (Stabsfeld- webel) Max Horowitz in die Kirche ein, nachdem zuvor der Pioniertrupp die linke Eingangstür gesprengt hatte. In der Kirche befanden sich ein paar Deutsche Soldaten, wovon einer auf der Empore erschossen wurde, Die Sakristei war frei, der Rest geflohen. Später wurden die Geflohenen in der Schillesmühle festgesetzt und gefangen genommen.

Mit der Einnahme der Rodener Kirche war das letzte nennenswerte Widerstandsnest innerhalb der „Zitadelle von Saarlautern“, die im 2. Weltkrieg ein wesentlicher Bestandteil des sogenannten „Westwalles“ (auch Siegfried-Linie genannt) war, eingenommen und jeglicher Deutscher Widerstand in Roden gebrochen.

Quellen:

[1] Festschrift zur 1000 Jahrfeier 1952, S.11 ff

Sowie Gespräche mit den Zeitzeugen Fehring, Armin und Bus, Albert, Roden,

Saarwellinger Straße

Ein paar Erläuterungen zur Karte:

Zur besseren Orientierung habe ich die Lage- und Gefechtskarte koloriert, sodass sich die einzelnen Stellungen, die als takt. Zeichen gekennzeichnet sind, sich besser zuordnen lassen.

_________ . _________ ist Trupp

_________ . . ________ ist Gruppe

_________ . . . ________ ist Zug