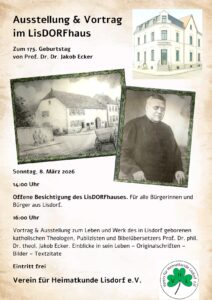

Der Verein für Heimatkunde Lisdorf erinnert an den bedeutenden Sohn des Ortes: Ausstellung und Vortrag zum 175. Geburtstag von Prof. Dr. phil. Dr. theol. Jakob Ecker.

Anlässlich des 175. Geburtstages des in Lisdorf geborenen katholischen Theologen, Publizisten und Bibelübersetzers Prof. Dr. Dr. Jakob Ecker lädt der Heimatkundeverein Lisdorf am Sonntag, 8. März 2026, zu einer besonderen Vortragsveranstaltung ins LisDORFhaus ein.

Bereits ab 14 Uhr haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, das LisDORFhaus im Rahmen einer offenen Besichtigung kennenzulernen.

Um 16 Uhr beginnt die Informationsveranstaltung zum Leben und Werk Jakob Eckers. In einem kompakten Vortrag sowie einer begleitenden Ausstellung werden zentrale Stationen seines Wirkens vorgestellt. Präsentiert werden unter anderem Originalschriften, historische Publikationen sowie ausgewählte Textpassagen aus seinem theologischen Werk. Ergänzt wird die Veranstaltung durch Bildmaterial und eine digitale Präsentation.

Der Heimatkundeverein möchte mit diesem Nachmittag an einen der bedeutendsten Gelehrten erinnern, den Lisdorf hervorgebracht hat, und zugleich Einblicke in dessen umfangreiches Schaffen geben.

Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.